Le présent article se veut une présentation générale des exigences en matière de langue française au Québec pour le commerce et les affaires en vertu de la Charte de la langue française (RLRQ c. C-11) (la « Charte ») et du Règlement sur la langue du commerce et des affaires (RLRQ c. C-11, r. 9) (le « Règlement »). Les modifications législatives dont il est question dans cet article ont été proposées par le gouvernement du Québec depuis mai 2021 et introduites par la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (la « Loi 14 », anciennement le « Projet de loi 96 ») en juin 2022, et le Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le « Règlement modificateur ») en juin 2024. Notamment, les dispositions 51.1 et 58.1 de la Charte pour les inscriptions sur les produits et dans l’affichage public et la publicité commerciale, respectivement, entreront en vigueur le 1er juin 2025.

Table des matières :

- Cadre juridique

- Inscriptions sur les produits

- Les publications commerciales

- L’affichage public et la publicité commerciale

- L’exception de la marque de commerce reconnue

- Mise en œuvre de la Charte, processus de plainte et d’enquête, sanctions

- Considérations pratiques pour les entreprises

- Conclusion

- Les inscriptions sur les produits, incluant leur étiquette et emballage, et la documentation qui les accompagne;

- Les publications commerciales, ce qui comprend les catalogues, les dépliants, les brochures, les annuaires commerciaux, les contrats, les factures, les sites Internet et les médias sociaux; et

- L’affichage public et la publicité commerciale, ce qui comprend tout message affiché dans un lieu accessible au public, par exemple, sur les enseignes, affiches, panneaux et sur les présentoirs de produits.

- Définition

- Règle générale

- Quelques exceptions

- inscription gravée, cuite ou incrustée dans un produit1

- appellation d’origine, nom d’un produit exotique ou d’une spécialité étrangère2

- logiciel3

- produits médicaux, pharmaceutiques ou scientifiques4

- Le produit n’est pas offert dans le commerce de détail et il n’existe pas de produit de remplacement équivalent en français au Québec; ou

- Le produit a un poids de 100 gr ou moins, ou son contenant a une capacité de 10 cm3 ou moins, ou de 10 ml ou moins.

- « usages internationaux »5

- marque de commerce reconnue (voir L’exception de la marque de commerce reconnue)

- Définition

- Règle générale et nuances

- Quelques exceptions

- produit culturel ou éducatif7

- congrès, colloque, foire, exposition8

- marque de commerce reconnue (voir L’exception de la marque de commerce reconnue)

- Définition

- le nom d’une entreprise affiché à l'extérieur de l’entreprise, sur sa façade;

- une inscription concernant le type de services offerts, peinte sur la vitrine d'un commerce;

- un présentoir de produits, à l'intérieur d'un magasin;

- un message faisant la promotion de l'ouverture d'un nouveau magasin, affiché sur un véhicule;

- un message faisant la promotion d’un événement, affiché à l’aide d’un panneau publicitaire numérique dans un centre commercial.

- Règle générale

- l’espace consacré au texte en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue;

- la lisibilité et la visibilité du texte en français sont au moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue, c’est-à-dire que les composants en français sont permanents et non pas de nature précaire dû entre-autres aux matériaux d’affichage, et sont conçus, éclairés et situés de manière à pouvoir les lire en tout temps, facilement et de manière simultanée par rapport aux composants dans l’autre langue; et

- tous les composants de l’affichage public ou de la publicité commerciale sont visibles et lisibles dans un même champ visuel, soit en même temps sans qu’il soit nécessaire de se déplacer.

- d’un patronyme ou d’un toponyme;

- d’une marque de commerce reconnue à l’exception de celle apparaissant sur un affichage visible depuis l’extérieur d’un local;

- de tout autre terme dont l’usage dans une langue autre que le français est permis par la Charte et le Règlement;

- des heures d’ouverture, numéros de téléphone et adresses;

- des chiffres et pourcentages;

- des articles définis comme « le », « la », « les »;

- des articles indéfinis comme « un », « une », « des »; et

- des articles partitifs comme « du », « de la » et « de l’ ».

- Quelques exceptions

- Situations spécifiques énoncées à la Charte et au Règlement

- exclusivement en français

- sans nette prédominance du français

- uniquement dans une autre langue

- marque de commerce reconnue (voir L’exception de la marque de commerce reconnue)

- À partir du 1er juin 2025 – marque de commerce sur les produits

- À partir du 1er juin 2025 – marque de commerce dans l’affichage public et la publicité commerciale

- L’Office québécois de la langue française

- d’émettre des ordonnances en cas de manquement aux dispositions de la Charte, notamment à l’encontre de quiconque distribue, vend au détail, offre à la vente ou à la location des produits non-conformes;

- de demander à la Cour supérieure d’émettre des injonctions; et

- de demander au tribunal d’ordonner le retrait ou la destruction d’affiches, annonces, panneaux-réclame et enseignes lumineuses non conformes à la Charte et ce, aux frais du destinataire de l’ordonnance.

- Processus de plainte et d’enquête

- Risques associés à la non-conformité à la Charte

- Les amendes qui peuvent être imposées par la Cour du Québec vont de 700$ à 7 000$ (pour une personne physique) et de 3 000$ à 30 000$ (pour une personne morale), par violation16;

- Elles sont doublées pour une première récidive et triplées pour toute récidive subséquente17;

- Si l’infraction est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction18;

- Si l’infraction se poursuit pendant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour où elle se poursuit19;

- Une entreprise titulaire d’un permis, ou autre autorisation de même nature, délivré par le gouvernement québécois peut voir ce permis révoqué ou suspendu en cas de manquements répétés aux dispositions de la Charte20.

- effectuer un audit des marques de commerce dans une langue autre que le français qui sont employées par votre entreprise en liaison avec des produits commercialisés au Québec;

- consultez un dictionnaire français pour vérifier s’il ne s’agit pas déjà d’un mot en français;

- pour les marques qui sont enregistrées, vérifier si les marques employées avec les produits commercialisés au Québec correspondent aux marques telles qu’enregistrées au Canada pour vous assurer d’être en mesure de pouvoir faire valoir l’exception de la marque de commerce reconnue;

- vérifier si une autre exception que celle pour la marque de commerce reconnue s’applique;

- Pour les marques d’usage, évaluer la possibilité de les enregistrer, en tenant compte des délais d’examen qui ont été considérablement réduits au cours des derniers mois; et

- pour les marques d’usage qui à leur face même ne sont pas enregistrables, considérer les traduire en français pour les produits commercialisés au Québec.

- Règlement, article 3(6).

- Règlement, article 7(2).

- Charte, article 52.1.

- Règlement, article 6.

- Charte, article 92.

- Charte, article 52.

- Règlement, articles 2 et 11.

- Règlement, article 12.

- Règlement, article 15 et 16.

- Règlement, article 18.

- Règlement, article 24.

- Règlement, article 23.

- Règlement, article 25.

- Règlement modificateur, article 27.2 (en vigueur le 1 juin 2025).

- La période de transition s’applique également à un produit fabriqué entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 et qui est visé par les nouvelles normes relatives à l’étiquetage prévues par le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) (DORS/2022-168) ou par le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) (DORS/2022-169).Charte, article 205.

- Charte, article 205.

- Charte, article 207.

- Charte, article 208.

- Charte, article 208.0.1.

- Charte, article 204.28.

- Charte des droits et liberté de la personne, RLRQ c.12, article 3.1.

1. Cadre juridique

La Charte de la langue française

La Charte a été adoptée en 1977 par le gouvernement du Québec pour protéger la langue française. La Charte confère à la langue française le statut de langue officielle dans la province de Québec, rendant ainsi l’usage de cette langue obligatoire dans toutes les sphères de la vie publique de la province, y compris le commerce et les affaires.

La Charte s'applique aux entreprises ayant un établissement dans la province de Québec et, à certains égards, aux entreprises qui vendent leurs produits et offrent leurs services au Québec sans nécessairement y être établies.

En ce qui concerne le commerce et les affaires, les exigences en matière de langue française en vertu de la Charte se divisent en trois catégories :

En règle générale, la langue française doit être utilisée sur les produits commercialisés au Québec, dans les publications commerciales et dans l’affichage public et la publicité commerciale. La Charte et le Règlement prévoient toutefois plusieurs exceptions dont certaines seront présentées plus en détail dans cet article.

La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français

Le 13 mai 2021, le gouvernement du Québec a présenté le Projet de loi 96 avec l’objectif de mieux protéger la langue française et de promouvoir son utilisation dans la province de Québec. Adopté le 1er juin 2022, le Projet de loi 96, aujourd’hui la Loi 14, apporte des modifications significatives à la Charte touchant notamment la langue du commerce et des affaires et, plus particulièrement, les dispositions afférentes aux inscriptions sur les produits et à l’affichage public au Québec et l'exception de la « marque de commerce reconnue ». À cet égard, la Loi 14 introduit les articles 51.1 et 58.1 à la Charte, lesquels entreront en vigueur le 1er juin 2025.

La Loi 14 octroie également des pouvoirs accrus à l’Office québécois de la langue française (« OQLF »), l'organisme chargé de faire respecter la Charte et le Règlement, et apporte des révisions importantes au processus de plainte et d’enquête dont cet organisme a la charge.

Le Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Le Règlement prévoit de nombreuses exceptions aux règles générales sous la Charte pour les inscriptions sur les produits, les publications commerciales et l’affichage publique et la publicité commerciale.

Le 26 juin 2024, le gouvernement du Québec a publié le Règlement modificateur, lequel a apporté des modifications au Règlement venant clarifier certaines incertitudes quant à l’interprétation des articles 51.1 et 58.1 de la Charte.

2. Inscriptions sur les produits

Un produit inclut son étiquette, contenant et emballage, ainsi que la documentation qui l’accompagne, notamment les manuels d'instruction, les certificats de garantie, le matériel promotionnel et les coupons rabais.

La règle générale sous la Charte est que toute inscription apposée sur un produit doit être en français. Une inscription sur un produit peut être accompagnée de sa traduction dans une autre langue, à la condition que le texte en français soit au moins équivalent à celui dans l’autre langue (notamment en termes de taille, d’emplacement, de police et de couleur) et accessible dans des conditions aussi favorables.

Cela signifie que les inscriptions dans une autre langue ne doivent pas figurer de façon plus évidente que celles en français et que le consommateur ne doit pas avoir à fournir un effort supplémentaire pour voir les informations en français.

Une inscription qui est gravée, cuite ou incrustée dans le produit lui-même, ou qui y est rivetée ou soudée, ou qui y figure en relief, de façon permanente, peut apparaître exclusivement dans une langue autre que le français, à la condition que cette inscription ne concerne pas la sécurité et que le produit provienne de l’extérieur du Québec.

Une appellation d’origine, la dénomination d’un produit exotique ou d’une spécialité étrangère peut apparaître exclusivement dans une langue autre que le français.

Le contenu d’un logiciel peut être exclusivement dans une langue autre que le français à la condition qu’aucune version française du logiciel n’existe, ni au Québec ni ailleurs.

Une inscription sur un produit, ou son contenant, utilisé à des fins médicales, pharmaceutiques ou scientifiques, peut apparaître exclusivement dans une langue autre que le français, à la condition que le produit provienne de l’extérieur du Québec, que la version française de cette inscription figure sur l’emballage du produit ou sur un document qui l’accompagne et que l’une ou l’autre des conditions suivantes soient rencontrées :

Un terme dont l’emploi est consacré par un usage international, déterminé selon certains critères en fonction d’une analyse au cas par cas, peut apparaître exclusivement dans une langue autre que le français.

Une marque de commerce enregistrée dans plusieurs juridictions ne déclenchera pas cette exception.

3. Les publications commerciales

Les publications commerciales comprennent notamment les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux, les bons de commande et tout autre document de même nature disponible au public, quel qu’en soit le support. Elles incluent également les sites Internet et les pages de médias sociaux6.

La règle générale sous la Charte est que toute publication commerciale doit être en français. Une publication commerciale peut comprendre une traduction dans une autre langue, à la condition que le texte en français soit au moins équivalent à celui dans l’autre langue (notamment en termes de taille, d’emplacement, de police et de couleur) et accessible dans des conditions aussi favorables.

Une publication commerciale peut cependant être disponible en plusieurs versions, notamment une version exclusivement en français et une version exclusivement dans une autre langue, à condition que la version française soit accessible dans des conditions au moins aussi favorables, incluant de qualité au moins équivalente à la version dans une autre langue. À titre d’exemple, un dépliant en format papier, en anglais seulement, qui inclut un hyperlien vers une page Internet permettant de consulter la version française du dépliant ne serait probablement pas considéré conforme au critère d’accessibilité. Afin de répondre au critère de qualité, les entreprises sont appelées à être prudentes lorsqu'elles utilisent un logiciel de traduction automatique pour traduire leurs publications commerciales en français, puisque le résultat pourrait ne pas correspondre à la qualité de la version dans l’autre langue. Ultimement, cela pourrait ne pas être acceptable pour l’OQLF.

Les sites Internet des entreprises, ayant un établissement au Québec ou non, qui annoncent, commercialisent ou offrent autrement des produits et services aux consommateurs québécois, doivent se conformer à la Charte. En pratique, cela signifie qu'une version française du site Internet doit être disponible, ce qui comprend non seulement le contenu principal du site Internet, mais aussi ses conditions d’utilisation, la politique de confidentialité, toute convention d'achat, ou politique d'expédition/retour, toute FAQ, etc. Dans le cas où la version originale du site Internet est dans une langue autre que le français, la version française devra minimalement être de la même qualité. Nous avons constaté ces dernières années qu'un pourcentage important des amendes imposées par la Cour du Québec vise des sites Internet non conformes.

Pour les médias sociaux, il peut être inhabituel et peu pratique d'avoir une page en français et une page dans une autre langue. Les entreprises doivent cependant s'assurer que leurs communications sur les réseaux sociaux dans une langue autre que le français et de nature commerciale qui sont destinées aux consommateurs québécois soient également en français et répondent à l’exigence de l’équivalence du français. Bien entendu, les entreprises n'ont pas de contrôle sur la langue utilisée par les individus pour publier un commentaire sur leurs pages de médias sociaux. Toutefois, lorsqu'un consommateur communique en français avec une entreprise, par exemple en commentant une publication ou en donnant son avis sur un produit ou un service, l'entreprise doit lui répondre en français. En revanche, si le commentaire est dans une autre langue, il est permis à l'entreprise de répondre à cet individu dans cette autre langue.

Une publication commerciale concernant un produit culturel ou éducatif, une activité culturelle ou éducative (par exemple, un spectacle, un discours, une émission de radio ou de télévision, un cours, une conférence, un séminaire) ou faisant la promotion d’un organe d’information peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français si le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, si l’activité culturelle ou éducative se déroule dans cette autre langue ou si l’organe d’information diffuse dans cette autre langue.

Une publication commerciale relative à un congrès, un colloque, une foire ou une exposition et destiné uniquement à un public spécialisé ou restreint peut être rédigée uniquement dans une langue autre que le français.

4. L’affichage public et la publicité commerciale

L’affichage public ou la publicité commerciale comprend tout message affiché dans un lieu accessible au public, quel que soit le support, dont des enseignes, des panneaux publicitaires, des présentoirs, etc. Les exemples suivants seraient considérés comme un affichage public ou une publicité commerciale :

La règle générale sous la Charte est que tout affichage public et toute publicité commerciale doivent être en français. L’affichage public et la publicité commerciale peuvent, sauf exceptions (voir ci-dessous), se faire en français et dans une autre langue à la condition que le français y figure de façon nettement prédominante.

Plusieurs critères entrent en ligne de compte afin d’évaluer si un affichage public ou une publicité commerciale respecte l’exigence de la nette prédominance du français. De façon générale, cette exigence sera rencontrée lorsque le texte en français qui figure dans l’affichage public ou la publicité commerciale a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans une autre langue. Ceci sera notamment le cas lorsque :

À noter que certains termes ne sont pas tenus en compte dans l’appréciation de l’impact visuel. Tel est le cas par exemple :

Pour l’appréciation de l’impact visuel d’un affichage dynamique, soit lorsqu’un texte en français et son équivalent dans une autre langue s’affichent en alternance, le texte en français aura un impact visuel beaucoup plus important lorsqu’il est visible au moins deux fois plus longtemps que le texte dans une autre langue.

La Charte et le Règlement prévoient certaines situations où l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire exclusivement en français ou peuvent se faire sans nette prédominance du français ou uniquement dans une autre langue. À titre d’exemple :

Au Québec, la publicité commerciale présentée sur des panneaux publicitaires, enseignes ou affiches d'une superficie de 16 m2 ou plus et visible de tout chemin public9 (sauf si la publicité est affichée sur les lieux mêmes de l'entreprise), ou encore la publicité commerciale au Québec sur ou dans tout moyen de transport en commun (y compris les accès à celui-ci tels que les abribus) doit être exclusivement en français9.

L’affichage public relatif à la santé ou à la sécurité publique peut se faire à la fois en français et dans une autre langue si le français y figure au moins de façon équivalente10.

L’affichage public et la publicité commerciale relatifs à un congrès, un colloque, une foire ou une exposition, destinés uniquement à un public spécialisé ou restreint peuvent être uniquement dans une langue autre que le français, pendant la durée de ces événements11.

L’affichage public par une personne physique, à des fins non professionnelles ou non commerciales peut être uniquement dans une langue autre que le français12.

Certaines inscriptions telles que le nom d’une entreprise établie exclusivement hors du Québec, une appellation d’origine et une devise héraldique ou non commerciale, pour ne nommer que ces catégories d’inscriptions, peuvent figurer dans un affichage public ou une publicité commerciale uniquement dans une langue autre que le français13.

5. L’exception de la marque de commerce reconnue

Une marque de commerce faisant l’objet d’un enregistrement au Canada ou qui est employée en association avec des produits ou services au Canada de tel sorte qu'elle est devenue connue au Canada (c'est-à-dire une marque de common law) n’a pas besoin d’être traduite en français lorsqu’elle apparaît sur un produit, une publication commerciale ou dans un affichage public ou une publicité commerciale, à la condition qu'aucune version française ne soit enregistrée au Canada. Cette exception est communément appelée « l’exception de la marque de commerce reconnue ».

Présentement, il existe une « limitation » à l'exception lorsqu'une marque de commerce reconnue est affichée à l’extérieur d’un immeuble. Dans ce contexte, la marque de commerce reconnue doit être accompagnée d’une « présence suffisante du français », c’est-à-dire d’inscriptions en français sur l'enseigne ou sur la façade de l’immeuble, dans le même plan visuel que l'enseigne et avec la même visibilité que la marque de commerce reconnue, afin d’informer les consommateurs de la nature de l'entreprise. Cette exigence sera remplacée dès le 1er juin 2025 par celle plus contraignante de la « nette prédominance du français », tel qu’expliqué ci-dessous.

Il est à noter que se baser sur des droits de common law plutôt que sur un enregistrement de marque de commerce pour invoquer l’exception dans l’éventualité d’une plainte pourrait s’avérer beaucoup plus long et coûteux pour les entreprises. En effet, l’OQLF reconnaîtra généralement une marque en tant que marque de commerce reconnue sur réception d’une copie d’un certificat d’enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) : les inspecteurs de l’OQLF ne sont généralement pas des juristes ou des praticiens en marques de commerce et n’ont donc pas l’expertise requise pour évaluer les preuves relatives aux marques de commerce de common law. Par conséquent, une entreprise qui souhaite faire valoir ses droits de common law dans l’éventualité où l’OQLF donne suite à une plainte et émet une ordonnance à son endroit devra faire cette preuve en appel de l’ordonnance de l’OQLF devant le Tribunal Administratif du Québec (« TAQ »), qui n’est pas spécialisé en propriété intellectuelle. (voir Processus de plainte et d’enquête).

À partir du 1er juin 2025, avec l’entrée en vigueur de l’article 51.1 de la Charte et de l’article 7.1 du Règlement, un terme « générique » ou « descriptif du produit » inclus dans une marque de commerce reconnue apparaissant sur un produit ou sur son étiquette ou emballage devra être traduit en français et la version française devra apparaître sur le produit lui-même ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente tout en respectant les critères d’égale prédominance et d’accessibilité dans des conditions au moins aussi favorables.

Le Règlement prévoit des exceptions en soustrayant de cette nouvelle obligation le « nom du produit tel que commercialisé », que nous comprenons être la marque du produit, et le « nom de l'entreprise », que nous comprenons être la marque qui correspond au nom de l'entreprise, lesquels n’ont pas besoin d’être traduits même s'ils sont génériques ou descriptifs14.

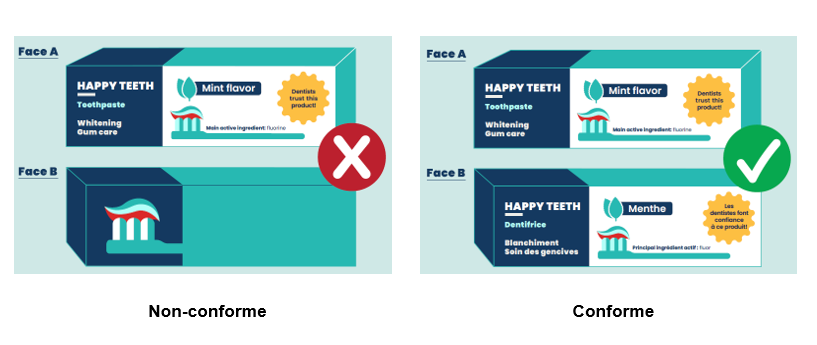

Un guide pratique publié en septembre 2024 par l’OQLF fournit des exemples pour illustrer l’exigence de traduction des termes « génériques » ou « descriptifs du produit » inclus dans une marque de commerce reconnue, lesquels sont reproduits ci-dessous à des fins d’illustration :

Dans ces exemples où « l’ensemble d’inscriptions » en langue anglaise figurant sur l’emballage, soit l’étiquette du produit dans les exemples ci-dessus à gauche, est enregistré comme marque de commerce, les termes « HAPPY TEETH » et « BESTSOAP » sont considérés comme étant le nom du produit.

Le Règlement prévoit par ailleurs une période de transition de 2 ans, soit jusqu’au 1er juin 2027, pour allouer aux entreprises le temps nécessaire pour traduire les termes génériques ou descriptifs inclus dans une marque de commerce apparaissant sur un produit conformément à l’article 51.1 de la Charte et l’article 7.1 du Règlement. Cette période de transition s’appliquera uniquement aux produits fabriqués avant le 1er juin 2025, et jusqu’à une date ultérieure pour certains produits réglementés15.

À partir du 1er juin 2025, avec l’entrée en vigueur de l’article 58.1 de la Charte et de l’article 25.1 du Règlement, lorsqu’une marque de commerce reconnue rédigée, même en partie, dans une langue autre que le français apparaît dans un affichage public visible depuis l’extérieur d’un local (par exemple, sur un immeuble ou dans un centre commercial), l’exigence de la nette prédominance du français devra être respectée.

Cela signifie que la marque de commerce reconnue devra être accompagné de termes en français – comme un générique, un descriptif ou un slogan – afin d’assurer la nette prédominance du français dans l’affichage public (voir L’affichage public et la publicité commerciale).

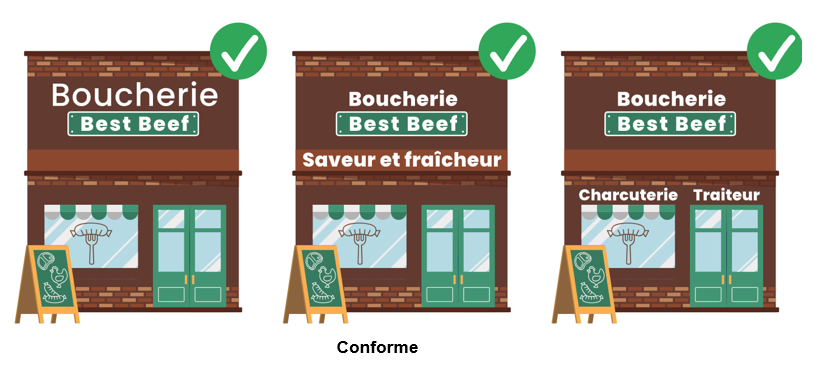

Le guide pratique publié par l’OQLF fournit des exemples pour illustrer l’exigence de la nette prédominance du français dans l’affichage public d’une marque de commerce reconnue, dont certains sont reproduits ci-dessous à des fins d’illustration :

Aucune période de transition n’est prévue en ce qui concerne l’affichage public et la publicité commerciale.

6. Mise en œuvre de la Charte, processus de plainte et d’enquête, sanctions

L’OQLF a le pouvoir et l'autorité d'enquêter sur une violation de la Charte et :

L’OQLF a également le pouvoir d’en référer au Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») qui, à son tour, peut prendre des mesures contre un contrevenant devant la Cour du Québec et imposer une amende.

L’OQLF a le pouvoir d’identifier des violations potentielles à la Charte et à ses règlements en surveillant le paysage commercial québécois. De plus, l’OQLF va enquêter sur une violation alléguée à la Charte lorsqu’il reçoit une plainte du public. À noter que l’identité des plaignants est gardée confidentielle et que ceux-ci sont tenus informés du traitement de leur plainte par l’OQLF.

Lorsqu’une plainte est reçue par l’OQLF, elle est transmise à un inspecteur qui va statuer sur le bien-fondé de celle-ci. Si une violation de la Charte est constatée, l’inspecteur enverra une lettre formelle à l’entreprise impliquée dans le manquement afin d’initier un dialogue : il pourrait s’agir par exemple d’un détaillant ou distributeur d’un produit non-conforme, lequel pourrait vouloir se tourner vers le fabriquant afin de régler la situation. Cette lettre fournira un délai pour répondre à l’OQLF ainsi que pour remédier à la non-conformité. Il est important de noter que l’OQLF se montre généralement raisonnable avec les entreprises disposées à coopérer et à remédier à la situation, la majorité de ces dossiers étant réglés à l’amiable.

Par contre, le refus de se conformer ou de proposer une solution à la satisfaction de l’OQLF pourrait donner lieu à l’émission d'une ordonnance par l'OQLF enjoignant l’entreprise contrevenante à se conformer à la Charte dans un délai déterminé. Une ordonnance de l’OQLF peut faire l’objet d’un appel devant le TAQ.

En l’absence d’appel, une ordonnance émise par l’OQLF devient exécutoire et peut donner lieu à une injonction si l’OQLF décide de s’adresser à la Cour supérieure et/ou à des sanctions pénales si l’OQLF décide de référer le dossier au DPCP qui peut intenter des poursuites pénales devant la Cour du Québec. Toutefois, une portion marginale de toutes les plaintes reçues par l’OQLF fait l’objet de telles poursuites pénales : depuis 2020, moins de 1% des dossiers de plaintes ont été transmis au DPCP.

Depuis juin 2022 et l’entrée en vigueur de la Loi 14, les sanctions en cas de violation à la Charte sont plus sévères et diversifiées. Notamment :

En outre, il existe un risque réputationnel associé à une violation de la Charte puisque les procédures pénales mentionnées ci-dessus sont publiques et peuvent ainsi être rapportées dans les médias. Bien évidemment, cela constituerait une publicité fâcheuse pour toute entreprise soucieuse de son image de marque puisque le respect de la langue française est un sujet très sensible au Québec.

La Loi 14 instaure également un nouveau « droit de vivre en français dans la mesure prévue par la Charte de la langue française »21. Ce nouveau droit d’action privé expose les entreprises à un risque accru de poursuites judiciaires par des résidents du Québec, y compris dans le cadre de recours collectifs. De telles poursuites pourraient donner lieu à des dommages statutaires.

7. Considérations pratiques pour les entreprises

La récente réforme de la Charte et du Règlement a généré de nombreuses questions de la part des entreprises et notre expérience nous a permis de constater que la grande majorité de ces interrogations portent sur la conformité des produits commercialisés au Québec en vertu des exigences de la Charte.

Voici donc une liste non exhaustive de points à considérer lorsque les entreprises souhaitent veiller à ce que leurs produits respectent les exigences de la Charte :

8. Conclusion

La Loi 14 a fait et continue de faire l’objet de divers débats et discussions. Dans le contexte de la guerre tarifaire avec les États-Unis, celle-ci a d’ailleurs été identifiée par le gouvernement de Donald Trump comme étant une barrière au commerce. La Loi 14 n’est également pas à l’abri d’une possible intervention du gouvernement fédéral dans une éventuelle contestation. D’un autre côté, il sera intéressant de voir comment les amendements apportés à la Charte par la Loi 14, notamment ceux touchant l’exception de la marque de commerce reconnue, seront appliqués en pratique par l’OQLF et interprétés par les tribunaux. Nous vous invitons donc à rester à l’affût des développements en matière de langue française au Québec puisqu’il y a fort à parier que la Loi 14 continuera de faire couler beaucoup d’encre.

Le présent article se veut une mise à jour ponctuelle en matière de droit des technologies et de la propriété intellectuelle en vigueur au Canada. Son contenu est uniquement informatif et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Si vous souhaitez obtenir un tel avis, nous vous invitons à contacter notre cabinet directement.

References

Publications et articles

-

Revue de l’année 2025 en droit des marques de commerce au Canada

L’année 2025 a été marquée par une réforme progressive du droit relatif aux marques de commerce au Canada. Les décisions, les mises à jour législatives, les initiatives de l’OPIC et l’amélioratio...Lire la suite -

La Cour fédérale confirme le critère d’autorisation pour déposer de la preuve additionnelle en appel d’une décision de la Commission des oppositions

Depuis le 1er avril 2025, le paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce oblige les parties à obtenir une autorisation afin de déposer de la preuve additionnelle en appel des...Lire la suite -

Les cinq principales tendances en droit d'auteur canadien en 2025

L’année 2025 a été marquée par des avancées graduelles dans le domaine du droit d’auteur au Canada, qui devraient jeter les bases de changements potentiellement majeurs attendus dans les années à veni...Lire la suite